전력망 적기 확충을 위한

우리의 해결 과제

2023년 4월 전기사업법 제25조, 제27에 근거하여 수립된 제10차 장기송변전설비 계획(’22~’36년)을 살펴보면 반도체산업, AI 확산 등으로 인한 최대 전력 수요 증가와 탄소중립 달성을 위한 태양광, 풍력설비 용량 증가로 인한 송변전 전력망 설비건설 물량이 대폭으로 증가했다. 언론에서는 연일 전력난에 대한 우려를 자아내는 기사가 하루가 멀게 보도되는 상황이다. 늘어난 발전량을 전력망(송전선로, 변전소 등)과 연계하여 필요한 시기에 전력을 공급하기 위한 한전의 해결 과제에 대하여 이야기해 보고자 한다.

01. 지속적으로 증가하는 전력 수요

최근 들어 사용이 증가하는 GPT 서비스의 주요 특징을 살펴보면 전력 수요가 왜 급증하는지 알 수 있다. 서비스별 전력 소모량과 관련하여 일반 구글 검색에는 0.3Wh, Chat GPT 사용에는 2.9Wh, AI 기능이 통합된 구글 검색에는 6.9~8.9Wh가 소모된다. 이는 향후 개발되는 AI 기반 구글 검색이 현재의 구글 검색보다 약 20배 이상의 전력 수요가 필요하다는 단편적인 예를 보여준다.

제11차 전력수급 기본계획 실무안에서는 이러한 전력수요의 필요성을 뒷받침하듯, 최대전력은 2023년 대비 2038년 32% 증가(98.3GW→129.3GW)를 예상하며, Net Zero 2050 달성을 위한 태양광·풍력설비 용량 증가로 인하여 재생에너지 용량은 2023년 대비 2038년 344% 증가(26GW→115.5GW)를 예상하고 있다.

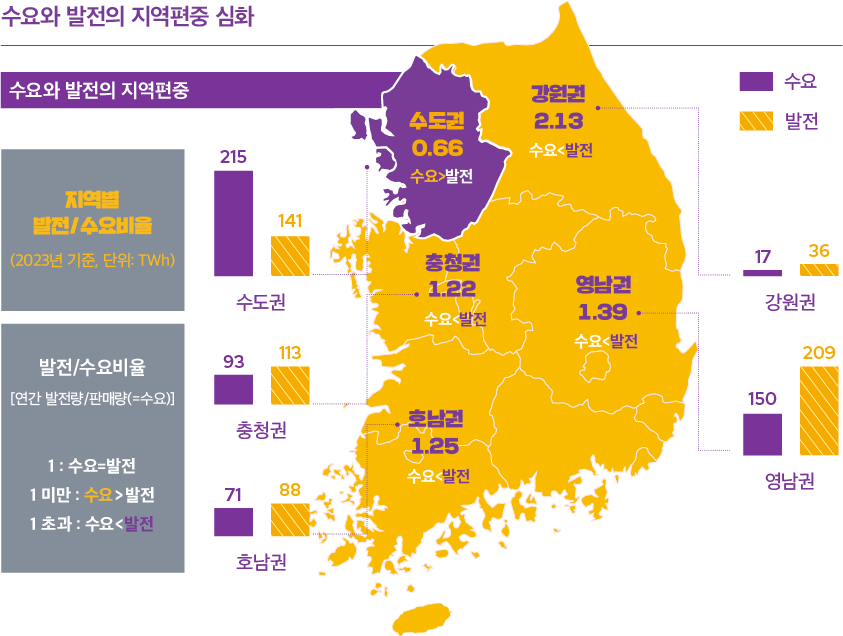

02. 수요와 발전의 지역편중 심화

이러한 상황 속에 그림에서 보이는 바와 같이 광역별 발전/수요비율을 확인해 보면, 대다수 발전소가 발전/수요비율 1을 초과하는 강원, 충청, 영남, 호남권에 위치해 있다. 반면에 우리나라 전력 수요의 최대 40%를 필요로 하는 수도권은 발전/수요비율이 0.66으로 제일 낮다. 이는 전력을 생산하는 발전지와 그 전력을 소비하는 수요지 간의 불균형을 나타내는 것이며, 이를 연결하기 위해서는 수많은 송전선로와 변전소의 건설이 필요하다.

03. 전력망 신설에 대한 수요 급격히 증가

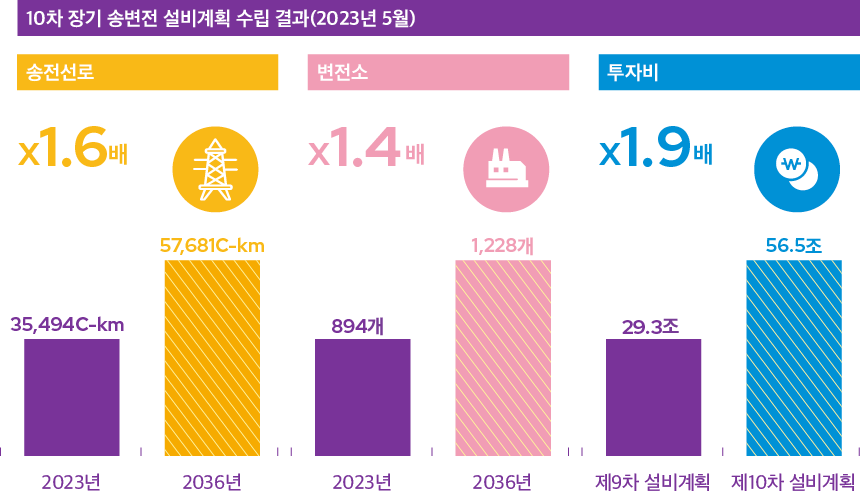

수요와 발전의 지역편중 심화 문제를 해결하기 위한 10차 장기송변전 설비계획(’22~’36년)을 살펴보면, 향후 15년간 송전선로는 1.6배(35,494C-km→57,681C-km), 변전소는 1.4배(894개→1,228개)가 새롭게 건설될 예정이며, 15년간 투자비는 56.5조가 필요한 상황이다. 이는 우리나라 1년 예산인 638조의 약 9%에 해당하는 수치다. 특히 2036년까지 국가기간망 구축계획을 살펴보면 500kV HVDC 선로 및 345kV AC 선로는 총 10,330C-km 예정되어 있으며, 이는 제10차 장기송변전 설비계획 전체 물량(22,491C-km)의 45%에 해당한다. 또한, 용인 반도체 클러스터의 안정적인 전력 공급을 위해서는 345kV 총 14개의 송전선로가 신설되어야 하는데, 이에 해당하는 선로길이는 1,153km(직선거리)로 서울-부산 직선거리의 약 3배에 해당한다.

하지만 현재의 전력망 건설 여건은 ‘낮은 주민 수용성’과 주민 목소리를 우선시하는 ‘지자체 비협조’로 사업 지연이 빈번하게 일어나고 있다. 즉, 전력설비에 대한 사회적 수용성이 점점 감소하고 있다는 이야기다.

주요 지연 사유로는 ①‘입지 선정’ 과정에서 건설사업 추진 원천 반대 등의 사유로 표본 2년 대비 평균 4~5년이 소요되고, ②사업 인허가 과정에서는 주민 열람·공고 및 설명회 거부 등으로 표본 3년 대비 평균 3~4년이 소요되고 있으며, ③송전선로 시공 과정에서는 지역주민 공사 방해 및 지자체 시공 인허가 비협조 등으로 표본 4년 대비 평균 6년이 소요되고 있는 실정이다. 종합적으로 345kV 가공선로 표본공정 9년 대비 평균 13년(+4년)이 소요되고 있다.

04. 전력망 신속 확충을 위한 법령정비

이러한 문제점을 해결하고자 한전 송변전건설단에서는 아래와 같이 법령정비·보상혁신·업무혁신을 추진했다. 우선 법령정비 분야에 있어서는 ①입지선정위원회 법제화[운영 기간 상한 설정(최대 2년) 및 지자체 주민대표 추천]를 추진했다. 이를 통하여 입지선정 위원회 운영이 무기한 지연되는 것을 방지했다. 또한 ②협의간주제 도입을 통하여 지자체 실시계획 협의 기간(40일) 초과 시 ‘의견 없음’으로 간주되도록 했다.

보상혁신 분야에 있어서는 ①조기협의 장려금 신설을 통하여 토지주와 3개월 이내 협의 시 감정평가의 최대 50%를 장려금으로 지급하도록 했으며, ②선하지 보상 범위는 선로 최외측 +3m에서 전압별 이격거리를 추가하여 확대 보상하도록 했다.

업무혁신 분야에서는 ①전력망과 SOC(도로 등) 공동사업(現 2개 시범사업 추진 中)을 통하여 공공갈등 최소화, 예산 절감 등 공공이익을 창출하도록 했다. 또한, ②정보공개 플랫폼 구축 및 소통 프로그램 운영했고 건설사업 주변 지역주민들을 대상으로 ‘다가가는 소통 쉼터’와 ‘찾아가는 청춘사진관’ 등을 통해 전력사업에 대한 공감대 형성에 노력을 기울이고 있다.

이러한 노력에도 불구하고 한전 단독으로는 주민과 지자체와의 갈등을 조정하며 모든 사업을 관리하기에는 한계에 도달해 특단의 대책이 필요한 상황이다. 국가기간 전력망의 신속한 확충을 위해서는 정부와 사업자의 전향적인 업무 혁신으로 지자체, 주민과의 상생협력의 기틀을 마련하는 것이 무엇보다도 중요하며 그와 더불어 법적, 제도적 뒷받침이 반드시 필요하다.

05. 국가기간 전력망 확충을 위한 특별법 제정 추진

첫 번째 핵심과제로 추진하고 있는 것이 바로 『국가기간 전력망 확충 특별법』 제정이다. 특별법 적용을 받는 대상 사업은 345kV 이상의 무탄소 전원, 신재생에너지 연계 및 첨단전략산업단지 공급용 핵심 전력망에 특별법을 적용하고자 한다.

특별법의 핵심 내용은 ①범부처 차원의 사업 추진 동력 확보를 통해 국무총리를 위원장으로 하는 전력망위원회를 신설하여 전 주기를 관리하는 거버넌스를 확립하고, ②딸린 사업 인허가 신속 처리·예타면제 등을 통한 인허가 특례를 확대할 예정이다. 또한 ③전원개발촉진법보다 의제사항을 대폭 확대(18개→34개)하여 신속한 사업 추진 기반을 마련할 예정이며, ④지자체·주민 대상 보상 확대(토지주 선하지 매수 청구권, 지자체 에너지 바우처, 송주법 지원 보상 확대)를 통하여 송변전 설비의 수용성을 높이고자 한다.

현재(’24.9월 기준) 특별법은 7명 국회의원의 입법 발의를 완료한 상황이다. 총력 동원을 통해 무쟁점 법안으로 ‘연내 법 제정’을 목표로 추진하고 있다.

06. 전력망 지중화 법제화를 통한 원칙 확립

두 번째 핵심과제로 추진하고 있는 것은 『전력망 지중화 원칙 확립』이다. 전력망에 대한 지자체와 주민의 수용성을 높이고자 지중화를 확대하고자 한다. 비용 효율적 지중화 확대를 위해 평가기준 및 평가시기, 지자체 인센티브 제공방안 등을 담은 지중화 법제화를 현실적 대안으로 검토하고 있다. 이밖에도 송변전 주변 지역 지원법 법률 개정, 전자파 이해 증진 등에 박차를 가하고 있다.

07. 적기적소 전력공급이 국가의 미래 경쟁력 좌우

이르면 내년 착공이 이뤄지는 세계 최대 규모의 경기도 용인 첨단 시스템 반도체 클러스터 예상 전력 사용량은 10GW 이상이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 경기 남부 반도체 메가 클러스터에 2047년까지 각각 500조 원과 122조 원 투자하기로 했다. 앞으로 국가 대항전이 된 첨단산업 경쟁 속에 전력망 확충은 필수적인 요소다. 전력망 구축의 골든타임을 놓치지 않도록 한전인 모두가 역량을 결집해야 할 시점이다.